目次

ADHD(注意欠如・多動性障害)は、集中力の持続が困難だったり、衝動的な行動が目立ったりと、日常生活や仕事に大きな支障をきたすことがあります。症状が重く社会生活に制限がある場合、障害年金の対象となる可能性があります。

本記事では、ADHDで障害年金を受けるための要件や注意点、実際の受給事例について詳しく解説します。

ADHDとは?

ADHDは発達障害の一種で、「不注意」「多動性」「衝動性」が主な特徴です。具体的な症状には以下のようなものがあります:

- 落ち着きがなくじっとしていられない

- 物をよく失くす、忘れっぽい

- 集中が続かず、仕事や作業が長続きしない

- 衝動的な発言・行動をしてしまう

- 時間管理が苦手で、締め切りを守れない

このような症状が継続し、日常生活や就労に支障をきたしている場合、障害年金の申請をすることができる場合がございます。

障害年金の基本的な仕組み

障害年金には次の2種類があります:

| 種類 | 対象者 | 等級 |

| 障害基礎年金 | 国民年金加入者(主に自営業や学生など)・20歳未満で発症した人 | 1級・2級 |

| 障害厚生年金 | 厚生年金に加入している会社員・公務員など | 1級〜3級 |

※厚生年金には3級があるため、比較的軽度でも認定される可能性があります。

ADHDで障害年金を受け取るための3つのポイント

1. 初診日の確定

障害年金の申請には、「初めて医療機関を受診した日(初診日)」が重要な基準となります。ADHDの場合、生まれつきの特性ですが、「発達障害の症状で初めて診察を受けた日」が初診日になります。

医療機関の診療記録(カルテ)で証明するのが一般的ですが、記録が残っていない場合には他の証明方法を検討する必要があります。

2. 年金の納付要件

原則として、初診日の前々月時点で、過去の年金保険料が以下のいずれかに該当している必要があります:

- 加入期間の2/3以上を納付している

- 直近1年間の保険料がすべて納付・免除済みである

社会保険に加入していた期間や、免除申請が認められていた場合も、納付したものと扱われます。

3. 障害の程度(等級)

初診日から1年6ヶ月を経過した時点、または申請時に、ADHDによる障害の程度が下記いずれかの等級に該当している必要があります。

| 等級 | 内容 |

| 1級 | 常に援助が必要。社会生活・日常生活が著しく制限されている状態 |

| 2級 | 援助が必要な場面が多く、生活や就労が困難 |

| 3級 | 労働能力に著しい制限(※障害厚生年金のみ対象) |

日常生活能力の評価項目

認定にあたっては、以下7項目について、自立度が評価されます:

- 食事の適切な摂取

- 身の回りの清潔保持

- 金銭管理や買い物

- 通院や服薬

- 他者との意思疎通や対人関係

- 身の安全の確保や危機対応

- 社会的な適応

これらは「1人暮らしが可能か」という観点で評価され、家族の援助がどの程度必要かも見られます。

ADHDと診断書・申立書の重要性

医師が作成する「診断書」

障害年金の審査は、医師が記入する診断書が非常に重要です。自分の症状を正しく伝えることで、的確な内容に仕上げてもらうことが大切です。

本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」

これはご自身で記入する書類で、発症から現在までの経緯や、生活・就労の困難さを詳細に記載します。発達障害の場合、出生から現在までの状況を5年ごとに記載することが求められます。また、病院の変更や生活の大きな変化があった場合は、それらを反映させることが重要です。

当事務所での受給事例

当事務所での受給成功事例はこちらhttps://nara-shougai-mirai.com/case/case-1731/

よくあるご質問(FAQ)

Q. 働きながらでも障害年金はもらえますか?

A. はい、可能です。特に障害者雇用や職場から配慮を受けて働いている場合は、症状や制限の程度により、受給が認められるケースもあります。

Q. 障害者手帳があれば年金も受けられますか?

A. 障害者手帳と障害年金は別制度です。手帳の等級と障害年金の等級は一致しないこともあります。手帳を持っていなくても、障害年金の申請は可能です。

ADHDで障害年金をご検討の方へ

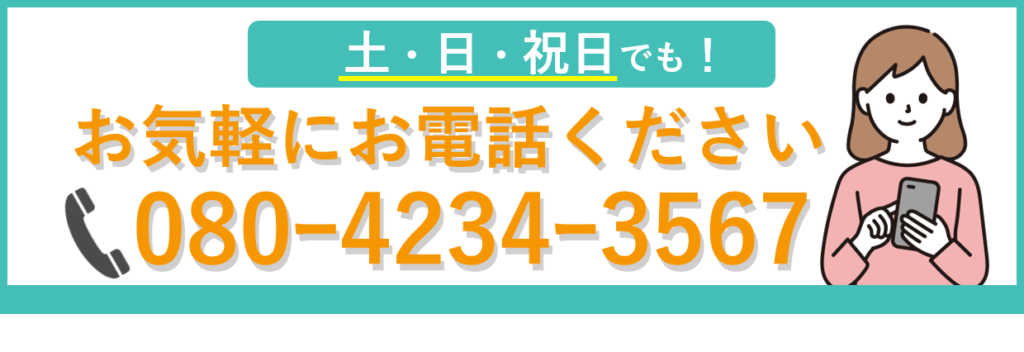

障害年金の申請は、制度や書類の複雑さもあり、専門的な知識が必要となることが少なくありません。当事務所では、初回相談を無料で承っております。お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちらhttps://nara-shougai-mirai.com/contact/

投稿者プロフィール

-

当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。

相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。

最新の投稿

- 7月 10, 2025難病で障害年金は申請できる?社労士が解説!

- 5月 21, 2025ADHD(注意欠如・多動性障害)で障害年金を受給できる?

- 3月 14, 2025「医者に診断書を軽く書かれた」は、なぜ起こるのか?【社労士が解説】

- 2月 17, 2025どっちを選ぶ?請求者の受給可能性最大化 VS. 相談件数・受給率